source Encyclopédia Universalis pour les textes

La proximité d’édifices religieux et d’édifices destinés aux sports et aux spectacles est un reflet persistant de la culture grecque. Un théâtre, et plus tard un odéon, une palestre et la caserne des gladiateurs avec un grand espace intérieur entouré de portiques y furent édifiés. Dans la partie est de la ville fut prévu puis réalisé un amphithéâtre, dont les promoteurs furent les magistrats mêmes qui avaient fait construire l’odéon. Cet amphithéâtre, qui remonte au Ier siècle avant J.- C., est le plus ancien du monde romain. Dans l’architecture antique, l’odéon est un édifice théâtral fermé, destiné à donner des concerts. Le nom vient du mot grec ôdé , qui a donné aussi ode, et signifie chant.

|

amphithéâtre

|

théâtre

|

|

|

|

détails

odéon

|

|

|

|

L’influence du mode de vie hellénistique sur l’Italie romaine en voie d’hellénisation est éloquemment attestée par les villes ensevelies par l’éruption du Vésuve. Sauf quelques rares domus anciennes (« maison du Chirurgien »: IVe-IIIe s. av. J.-C.), les maisons qu’on y a dégagées sont hybrides : romaines côté rue, grecques côté jardin. La partie officielle de la maison, celle où l’on reçoit les clients qu’on protège et les visiteurs, reste romaine.

On a souvent souligné le contraste entre la rigidité et l’aspect caverneux de la maison romaine proprement dite et l’allure plus riante des péristyles grecs qui viennent se greffer sur elle à partir du IIIe siècle avant J.-C.

Les maisons les plus anciennes, les maisons samnites, étaient entièrement construites en pierre calcaire locale très granuleuse. Sous la République romaine (Ier siècle av. J.-C.), on utilisa une pierre tufière. Puis l’influence du monde gréco-hellénistique amena à employer le marbre dans toutes les parties ornementales, tandis que pour les structures se répandit l’usage de la brique, très en vogue à Rome. Enfin, au cours de la dernière période de la vie de Pompéi, la classe des marchands, considérablement enrichie, résolut le problème de maisons plus vastes en réunissant, par des passages intérieurs, plusieurs maisons du type traditionnel. On ajouta aussi des pièces à l’étage, de préférence au-dessus des parties les moins importantes de la maison, destinées aux esclaves.

Aux lisières sud et ouest de la ville, où il existait de fortes dénivellations de terrain, les maisons sont disposées sur les pentes et ont des terrasses panoramiques, des loggias, des salles de séjour reliées entre elles par des rampes ou des escaliers (maison de Fabius Rufus, fouilles de 1962-1968).

Certaines familles qui s’étaient particulièrement enrichies voulurent donner à leurs habitations, sous des formes modestes ou en remplaçant la réalité architectonique par des trompe-l’œil picturaux, l’illusion des palais des souverains hellénistiques de Pergame et d’Alexandrie.

Dès le début du Ier siècle avant

J.-C., on voit ainsi, à Pompéi, une véritable villa de plaisance, comme la maison

du Faune, développer deux promenoirs péristyles (entourés entièrement de

colonnes), sur lesquels s’ouvre un grand salon. Le jardin est, d’ores et déjà,

destiné à servir de cadre à la vie quotidienne. À l’imitation de maisons comme

celle du Faune, les architectes imaginent de prolonger la demeure traditionnelle

par des « péristyles » plantés de fleurs et d’arbustes, ou, si leurs dimensions

le permettent, d’arbres fruitiers, de cyprès, de platanes, etc. Ainsi naît la

maison campanienne. Peu à peu apparaît un type nouveau

d’architecture, où le jardin a sa place : les pièces d’habitation, qui dans

la maison grecque donnaient sur des cours dallées, sont ici disposées de telle

sorte que chacune ait la vue d’un jardin, petit ou grand, tantôt réduit à un

seul arbre, tantôt composant tout un bocage. Les fenêtres s’ouvrent sur un paysage

spécialement aménagé ou, à défaut, sont remplacées par un tableau peint,

une fresque de jardin, donnant l’illusion d’une présence de la nature. ![]()

Il s'agit d'une des plus vastes demeures de Pompeï (plus de 3000 m²). Elle fut construite vers le IIième siècle avant J.C.

Elle doit son nom à une statuette en bronze d'un faune dansant, placée sur un piédestal de marbre à l'extrémité de l'impluvium ; elle est aujourd'hui conservée au Musée national de Naples.

L’usage des mosaïques de sol et

des peintures murales dans les deux parties de la maison crée une atmosphère

de luxe et de culture que renforce le mobilier. À l’extérieur de la maison,

près de la porte d’entrée, donnaient des boutiques qui, en règle générale, ne

communiquaient pas du tout avec l’intérieur, ou, à défaut de boutiques, des

magasins appartenant à la maison. ![]()

Le faune |

...Visitez la maison en 2D

|

La villa romaine

: Le mot de villa désigne proprement une exploitation agricole ; on en

vint à l’appliquer aux résidences de plaisance, dans les campagnes ou sur les

plages. La villa rurale se caractérise par une architecture purement utilitaire,

les bâtiments étant distribués sans ordre autour de la cour où l’on rassemblait

le bétail. La villa des Mystères à Pompéi offre l’exemple de la transition vers

la résidence de plaisance : la partie est, de plain-pied avec la route d’accès,

groupe les logements des esclaves, les ateliers, tandis qu’à l’ouest l’appartement

de maître ouvre sur des terrasses dominant les pentes qui descendent vers la

mer. ![]()

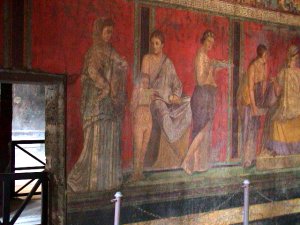

La villa des

Mystères : Dans le voisinage immédiat de la ville, au-delà de cette même

porte, se trouve la « villa des Mystères », qui appartenait à la famille des

Istacides. Elle est célèbre pour son grand cycle de peintures, adaptation faite

à l’époque d’Auguste de peintures qui devaient exister dans quelque centre grec

qui nous est inconnu. Elles représentent des épisodes de l’initiation d’une

femme aux mystères dionysiaques. Malgré leur splendeur, elles se révèlent à

l’examen critique être des œuvres de seconde main, non des créations originales.

Le plan de la villa des Mystères est d’une conception particulière, l’entrée

donnant immédiatement sur le portique (peristilium) entouré de plusieurs pièces

utilitaires. Du portique, on passe dans l’atrium qui, par deux portes, conduit

au tablinum donnant sur une grande terrasse en forme de loggia semi-circulaire

(exèdre) qui ouvre à son tour sur le jardin ; celui-ci, surélevé par rapport

au niveau de la campagne, est soutenu par de solides maçonneries de substruction.

![]()

|

détails

de la fresque de la villa des Mystères

|

|

|

|

|

|

l'art des jardins

: Dès le début du Ier siècle avant J.-C., on voit ainsi, à Pompéi, une

véritable villa de plaisance, comme la maison du Faune, développer deux promenoirs

péristyles (entourés entièrement de colonnes), sur lesquels s’ouvre un grand

salon. Le jardin est, d’ores et déjà, destiné à servir de cadre à la vie quotidienne.

À l’imitation de maisons comme celle du Faune, les architectes imaginent de

prolonger la demeure traditionnelle par des « péristyles » plantés de fleurs

et d’arbustes, ou, si leurs dimensions le permettent, d’arbres fruitiers, de

cyprès, de platanes, etc. Ainsi naît la maison campanienne,

que les fouilles de Pompéi ont rendue familière, et dont les modèles plus vastes

sont en cours de dégagement sur les hauteurs de Stabies, à quelque distance

de la ville enfouie. Peu à peu apparaît un type nouveau d’architecture, où le

jardin a sa place, qui est essentielle : les pièces d’habitation qui, dans la

maison grecque, donnaient sur des cours dallées, sont ici disposées de telle

sorte que chacune ait la vue d’un jardin, petit ou grand, tantôt réduit à un

seul arbre, tantôt composant tout un bocage. Les fenêtres s’ouvrent sur un paysage

spécialement aménagé ou, à défaut, le remplacent par un tableau peint, une fresque

de jardin, qui doit donner l’illusion d’une présence de la nature. ![]()